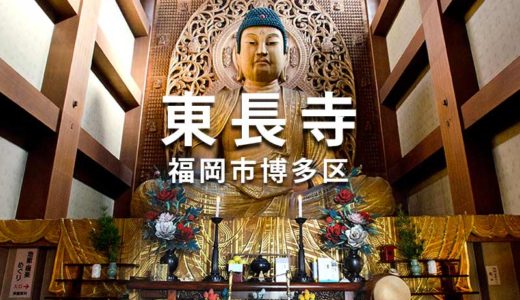

先日、博多の東長寺の地獄めぐりについて書きましたが、それよりも怖い地獄館が成田山久留米分院にあります。

初めてこのお寺を訪ねた時、お寺ことも仏教のこともよくわからず建物や展示物が不思議でした。

でも調べていくうちにそれぞれの意味を知り、このことを知っていたらもっと楽しめたのにと思いました。なので情報量も多くなってますが、きっとお寺に出向いたときにぐっと楽しめると思います。

目次

大本山 成田山 久留米分院 明王寺

成田山は真言宗の仏教寺院で、千葉県成田市の大本山成田山新勝寺を本山としています。

ここ久留米成田山は1958年(昭和33年)に大本山の分院として開かれ、久留米の代表的なパワースポットとして人々に親しまれています。

↑↑ちなみにこちらが大本山の成田山新勝寺です。

この場所が分院になった理由ですが、大本山で修業をした金子妙福氏(久留米成田山初代住職。女性です)がこの場所を訪れた際に、「ここに建てなさい。」という仏様のお告げを聞いたのだそうです。

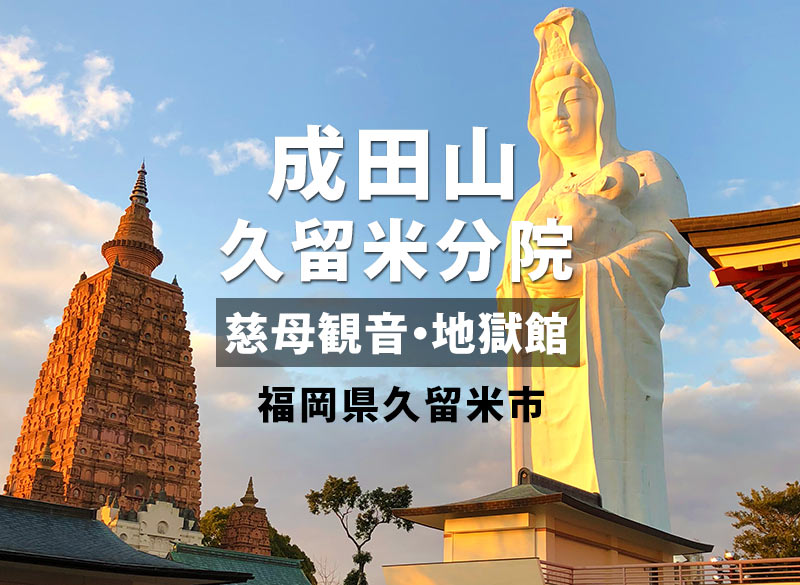

久留米成田山 救世慈母大観音像

久留米成田山のシンボルで世界の母と呼ばれる「救世慈母(じぼ)大観音像」は、久留米成田山開山から24年後の1982年(昭和57年)に建立されました。

遠くからみてもすごいインパクト。

駐車場を降りるとこの構図が目に飛び込んできます。

救世慈母大観音像の高さは62m、建設当時は日本一の高さでした。現在も日本の観音様の中でも最大級の高さです。

お寺を建てた24年後に改めて観音像を作った理由を住職さんに伺ったところ、当時親が子どもを殺める、また子どもが親を殺める事件が多く起こったことから、初代住職が深い慈愛の心を表した菩薩像を建立したとのことです。

この救世慈母観音像は、自分自身でどうすることもできない一切の災いを取り除くご利益があるということです。

観音様は母が子に向けるような穏やかで優しい眼差しをしています。

白毫(びゃくごう:仏様の眉間にある印)は遠くから見るとポツンとしてみえますが直径30センチもあり、純金の板に3カラットのダイヤモンドが18個ついてます。

また胸の瓔珞(ようらく:菩薩や密教の仏の装身具)には、直径10センチの水晶(2,000カラット)と周囲には56個のヒスイがちりばめてあります。

調べると白毫は仏教では「悟り(迷いの世界を超え真理を体得すること)」を表す証で、仏さまはここから光を放ち世界を照らすとされています。光はビームという意味ではなく、「知恵」を表しているのだそうです。

仏教では白毫が重要な部位だとわかると、住職の方が『平和な世の中になってほしい』と白毫に強く願いを込めた理由がわかるような気がします。

観音像の周りにはユニークな表情の羅漢(らかん)がたくさんあります。

羅漢は観音様の体内に入る入口までずら~~~っと並んでいて、一体一体がとても表情豊かで、生き生きとしたお顔をしています。とにかく見てて飽きないのですが、なぜこんなにたくさんあるのか不思議です。

実は五百羅漢像のあるお寺では、「亡き親・子供・愛しき人に会いたくば五百羅漢にこもれ」という言葉があり、必ず五百羅漢の中に探し求めている顔があると言われています。

そういう理由から五百羅漢のあるお寺は、家族や愛する人を失い、埋めのようない寂しさを抱えた人が多く訪れる場所なのだそうです。

久留米成田山の羅漢は五百体はありませんが、もしかしたらその中にご自分の会いたい人の顔に会えるかもしれません。是非、羅漢のお顔を楽しみながら歩いてみて下さい(*^^*)。

羅漢の前を通り過ぎると体内に入る入り口があります。

らせん階段は286段。階段を上っている途中は、「右手」「ひざ」などの目印があり、自分が観音様の今どのあたりにいるのか知ることができます。

観音様の体内にも仏様

階段は非常によく手入れがされておりゴミ1つ落ちていません。

というのも観音様の体内は、水子供養や先祖供養のために千体仏様が安置されておりとても神聖な場所なのです。逆に私たち観光客が入ってもいいのかと思ってしまいます…。

体内の地下にあたる所にも、三尊(左から、釈迦如来、大日如来、薬師如来)がまつられています。

悟りを開いた後の姿なので衣を薄くまとっただけの、簡易で装飾品ないのが如来の基本の姿だそうです。

動物拝仏(はいぶつ)の像もまつられています。(万人拝仏の像もあります。)拝仏とは、仏様の前できちんと掌を合わせおがむ、お願いごとをする行いのことをいいます。

階段を一番上まで行くと小窓から久留米の街並み、耳納連山、背振山、遠くは雲仙まで見ることができます。

観音様の中なので、一番上まで行っても広々とした展望台などはありません。小窓からのぞくしかできませんが、上るのが大変だったので達成感がありました。

久留米成田山 地獄極楽館

地獄館までは地下トンネルをぐぐります。ここは親孝行壁画と言われ、お釈迦様の生まれからの絵や、母が子を愛しむ物語、極楽図など、上にお話が書いてあります。

いよいよ地獄館へ

久留米成田山の「地獄極楽館」は日本では珍しい動形言語地獄館です。動形というのは、地獄絵図が飾られている東長寺のような地獄館に対して、久留米成田山は立体で動く地獄館です。

地獄館は、「悪業によるこのような苦しみを受けないように生きていきましょう。」という教えのためにあります。

この地獄館では、第一景から第八景まで悪事をした人の苦しむ姿や阿鼻叫喚(人々が苦しみ泣き叫ぶような、非常にむごたらしい状態)が聞こえます。

※地獄館、救世慈母大観音様体内、インド村 平和大仏塔極楽殿内部は通常撮影不可になっております。今回サイトの趣旨を伝えお寺に許可をいただき撮影させていただきました。

閻魔王:地獄、冥界の主。 冥界の王として死者の生前の罪を裁く神

入口に閻魔王(えんまおう)がいて、そこにこのような言葉が記されています。

現世より三途の川を超え、さまよいし者達よ。我は瞑府の王、閻魔なり。汝らは現世に置いて善行の道を歩んでおるか。地獄に迷うたからには、我の判決により八章からなる様々な地獄絵図を垣間見るがよい。

生前、罪を犯した罪人どもが、我が僕の鬼どもによってさまざまな苦行を強いられている姿を見ることになるであろう。かの者どもは、犯した罪によって責め苦(せめく)の重さも異なり、その苦しさ、痛さは人間にとって筆舌につくし難き所業である。

現世の者たちよ。我の裁きを受けぬよう、己を省み、日々精進を心掛けよ。

は、はいっ!!

耐熱地獄:釜ゆで地獄

現在で他人のものを略奪し、おのれの欲のみを満たしていた罪人が堕ちる地獄。熱くゆだった窯に漬けられ、鬼からさらに沈めと押し込まれている。

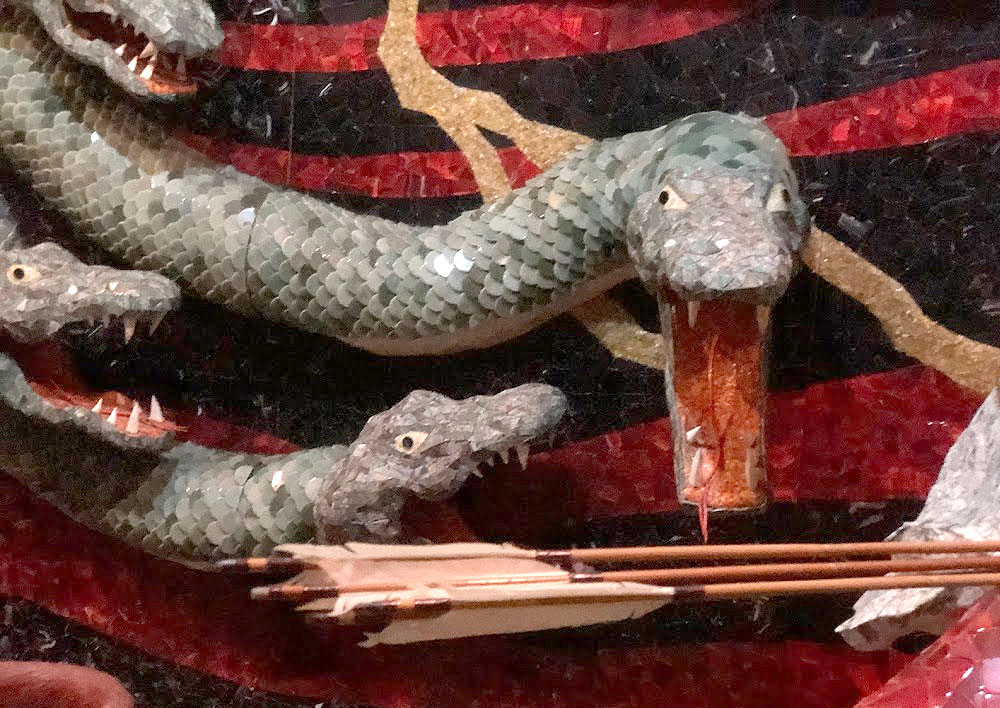

叫喚地獄(きょうかんじごく):畜生地獄

現世で罪なき動物をおのれの悦楽のために虐待の限りを行った罪人が堕ちる地獄。罪人が畜生となり、虐待された動物に成り代わった獣鬼に喰われる。

焦熱地獄(しょうねつじごく):鉛地獄

食物に卑しく、人がひもじくとも飲食の欲に目がくらんだ罪人が堕ちる地獄。熱く焼けた鉛玉を餓鬼(がき)が口に無理やり押し込んでいる。

そのほかにも以下の地獄。

【黒縄地獄(こくじようじごく)】

殺生と偸盗 (ちゅうとう) を犯した罪人が堕ちる地獄。熱鉄の縄で縛られ、熱鉄の斧 (おの) で切り裂かれる。

【大叫喚地獄:鋸(のこぎり)地獄】

強欲、横暴、嫉妬など己の感情のままに私腹を肥やした罪人が、屈強な鬼からはらわたを切断されている様。

【等活地獄(とうかつじごく):延命地獄】

己の欲を満たすため、人を傷つけてきた罪人が堕ちる地獄。何度も何度も鬼に殺され、また蘇生するという際限ない苦痛を強いられる。

【衆合地獄(しゅうごうじごく):相殺地獄】

現世で暴力の限りを尽くし、人々を傷つけた罪人が堕ちる地獄。罪人たちを集め、互いにいがみ合い、殺しあう死人の戦場。その争いは永遠に続く。

【無間地獄(むげんじごく)】「五逆」と「謗法ほうぼう(仏法を誹謗ひぼうすること)」の大罪を犯した罪人が堕ちる地獄。絶え間なくきびしい責め苦を受ける所とされる。

動画もありますので、お子さんと一緒に入れるかどうか参考にしてください。(ちょっと暗くなってしまいました。ごめんなさい。)

前回地獄館に来た時は、人が前にも後ろにもいたのでそれほど恐怖心はなかったのですが、その日撮影時はどういうわけか一人もおらず!(泣)

地獄館のような広さはありませんが、出口付近に極楽館もあります。

久留米成田山 インド村・平和大仏塔極楽殿

この建物は、お釈迦さまが悟りを開いたインドの聖地、ブッダガヤ大菩提寺と同型のものです。

インドブッダガヤにあるマハーボディ寺院を訪問し、許可を頂き大仏塔を建立したのだそうです。

なぜここにアジアっぽい建物があるのかわからなかったのですが、それでだったんですね!(恥)

1997年(平成9年)建立され、世界で2基しかなく、日本唯一のものです。高さは38メートルあります。(インドにある世界遺産の本家は52m)

周囲には約300体の説法印像・瞑想印像などすばらしい釈尊像が安置されています。

この300体の釈尊像は、インド国ブッダガヤのお釈迦様が6年間修行した山の石を使用し、現地で彫刻されたもので、単なるレプリカとは一線を画しています。

インドに行かずとも、このような貴重な建築物を拝見できるのはありがたいです。

台のようなものが見えるのが「金剛法座」です。(平和大仏極楽殿の裏側)

お釈迦様は80年の生涯だったのですが、その生涯は八つの主要な出来事に分けられています。

1 降兜率(ごうとそつ)

2 託胎(たくたい)

3 降誕(ごうたん)

4 出家(しゅっけ)

5 降魔(ごうま)

6 成道(じょうどう)

7 初転法輪(しょてんぼうりん)

8 涅槃(ねはん)

この「金剛法座」はその中の6番目の「成道:悟りを開いた場所」になります。

ちゃんと隣に菩提樹の木もありました!

お釈迦様の人生の八つの出来事についてここに書くと、さらに長くなってしまうので、こちらのサイトを参照してください。とてもわかりやすく書いてありました。

平和大仏塔極楽殿内は釈尊成道(しゃくそんじょうどう)の像が安置されています。(※釈尊とは釈迦の敬称。成道とは悟りを開く事をいいます。)

お釈迦様が悟りを開いたときの姿なのですね。

こちらの絵画も、お釈迦様の生涯(八つの主要な出来事)が絵図が展示されています。

久留米成田山 宝石・天然石作歴史館

久留米成田山には歴史館があります。日本の歴史・神話・伝説により各時代の中心的人物、出来事が立体的に飾られています。

「素戔嗚尊(すさのおのみこと)」の像。八人の娘の中、七人までヤマタノオロチに食べられた話を聞き、最後のクシナダビメを助けるためヤマタノオロチに酒を飲ませて退治した場面です。

よく見るとキラッしてるのがわかりますでしょうか?すべて宝石・天然石で作られています。

こちらは聖徳太子。十七条憲法、冠位十二階を制定、法隆寺を創建した方ですね。

この他にも、戦国武将や歴史上の人物が展示されています。どれも重厚感があり、ほんのりきらめいています。

美術館で展示されていてもおかしくない出来栄えですね笑。なかなか興味深いのでこちらも寄ってみてください。

久留米成田山 御護摩祈祷(おごまきとう)

訪れた日、本堂の階段を上ると僧侶の方々の声が聞こえてきました。

その合わさった声の和音があまりに心地よくて、後ろで立って聞いていると、お寺の方が「よかったらご一緒にどうぞ。」と声をかけてくださったので、私も一緒に座らせていただきました。

遺影の額縁とたくさんの木札がならべられていて、火を焚いて祈祷する様子が見えました。

その時はわからなかったのですが、その日は偶然にも御護摩祈祷日でした。別名で御縁日(ごえんにち)とも呼ばれています。

「ごま」は「ホーマ」という古代インドの標準的な文語をそのまま漢字に音写した言葉です。もとはインドの修行で紀元前から行われている儀式です。

| 縁日護摩 | 毎月1日、6日、15日、21日、28日 |

| 時間 | 午前11時~ |

| 願意 | 開運厄除、商売繁盛、家内安全、交通安全、事業繁栄、工事安全、災難削除、試験合格、因縁削除、健康成就、当病平癒、無事成長、旅行安全、航空安全、海上安全、心願成就、良縁成就、安産成就、祝初宮詣、祝七五三、水子霊供養、地鎮祭、家祓土祓 |

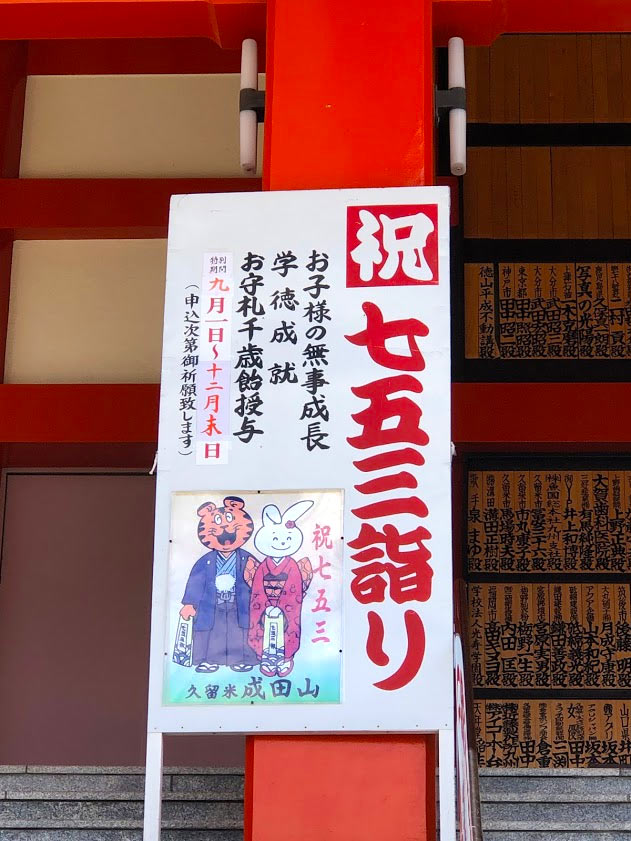

久留米成田山の七五三

七五三の申し込みもできるようです。

おわりに

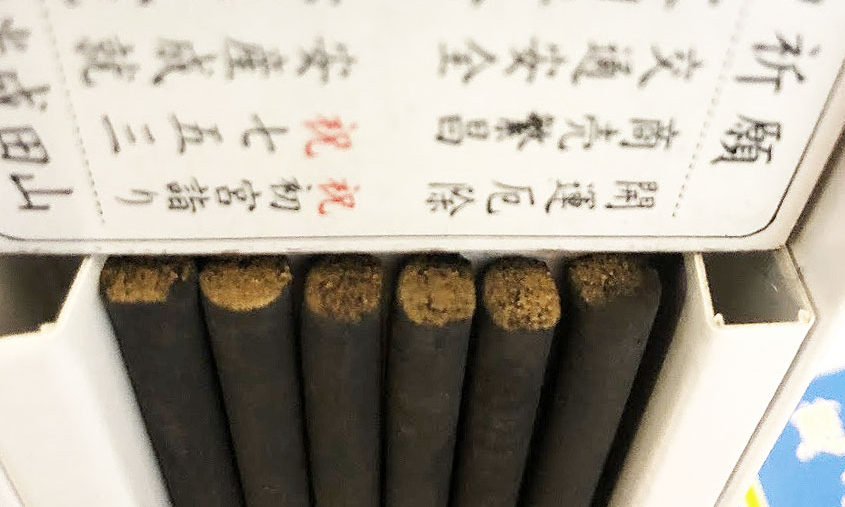

久留米成田山で1本買ったお線香が珍しかったので自宅用に買いました。鉛筆みたいに太いです。(12本800円)

金色の部分に火をつけると、

救世慈母大観音像の絵図と文字が浮かび上がってきます。

最後に、成田山久留米分院ホームページに記されていた言葉が心に響いたので添付します。

内なる問題

怒らないことによって怒りに打ち勝ち、善の行いによって悪に打ち勝て。

分かち合うことによって物惜しみ打ち勝て、真実によって虚言の人に打ち勝て。

―ダンマパダ―

※怒りには怒りで反応し、うそにはうそで返すような浅薄な人間になるな。

怒りも虚言も悪行も遠ざける信念をもって生きよ。

この世においては、怨み(うらみ)に対して怨みをもって返すなら、いつまでも怨みが消えることはない。怨みを捨ててこそ怨みは消える。これは永遠の真理である。

―ダンマパダ―

※恨みは捨ててこそ収まる、慈悲によって怨みを消せと教えます。

ダンマパダ:古代インドの言語パーリ語で「真理・法(ダンマ)の言葉(パダ)」という意味。

久留米成田山へのアクセス・基本情報

- 大本山 成田山 久留米分院 明王寺

- 〒830-0052

福岡県久留米市上津町1386−22 - TEL:0942-21-7500

- 営業時間:

9:00 ~16:30(平日)

9:00 ~17:00(日祝) - 入場料:※お寺本堂の参拝のみは無料です。

一般 団体(15名以上) 大人 500円 450円 中・高生 300円 200円 小学生 100円 100円 - 駐車場:無料(約50台)

- トイレ自販機:あり

- HP:大本山成田山久留米分院

久留米成田山 駐車場

ナビで最後のこの道が出てくると思うのですが、付きあたりを左に曲がって坂を上ります。

お寺と幼稚園の間を通ると5台ほど停められる駐車場が見えるのですが、それを通り過ぎると入口に一番近い大きな駐車場につきます。50台ほど停められます。

公共交通機関

- 【JR久留米駅より】西鉄バス八女営業所行 [市役所 西鉄久留米花畑 川瀬]乗車28 分(15 駅)

「上津町」バス停下車 徒歩4分

- 【西鉄久留米駅より】西鉄バス八女営業所行 [諏訪野町 川瀬・福島]乗車13 分(7 駅)

「上津町」バス停下車 徒歩4分

↓ 久留米成田山の裏に楽しい遊具の公園があります。

久留米成田山のあと子どもと遊ぶなら浦山公園!遊具とアスレチックが充実。太原のイチョウへも近い

久留米成田山のあと子どもと遊ぶなら浦山公園!遊具とアスレチックが充実。太原のイチョウへも近い

↓ 博多にも地獄めぐりのあるお寺があります。(こちらは地獄絵)

博多駅から徒歩で行ける観光スポット「東長寺」地獄めぐりは子どもに効果てきめん!?

博多駅から徒歩で行ける観光スポット「東長寺」地獄めぐりは子どもに効果てきめん!?

↓ 毎年秋にきれいなイチョウの紅葉が見られます。(車で10分ほど)

【八女郡】太原のイチョウ 2021年 見頃はいつ?福岡の紅葉スポット

【八女郡】太原のイチョウ 2021年 見頃はいつ?福岡の紅葉スポット