目次

鴻臚館(こうろかん)とは?

福岡城跡があることでも有名な福岡市中央区にある舞鶴公園。公園内の目立たない場所にそっと佇むこの建物が「鴻臚館跡展示館」です。

鴻臚館(こうろかん)とは、現代でいう迎賓館で、平安時代に海外からのお客様をおもてなしする場所で、わが国では、平安京(京都)、難波(大阪)、そして筑紫(福岡)の3ヵ所に作られました。

発掘されたままの状態を保存している唯一の場所

その3か所の鴻臚館の中で唯一、遺構が残されている場所がここ福岡です。館内は発掘された当時のままを保存しています。※遺構(いこう)とは、昔の構築物が地面や地中に残った跡のこと

赤い建物は、当時の歴史書物などから「このような家で海外からのお客様をおもてなししていたのではないか?」と推測で再現されています。

赤い家の内部です。かなりざっくりした再現ですが、海外のお客様はここで食事をしたり、寝泊まりをしていたとされています。

ちなみに、こちらが鴻臚館建物創造復元イメージだそうです。(奈良時代後期~平安時代前期)

7世紀後半から11世紀まで約400年の間、遣唐使や新羅の使節団、商客らを迎え入れたとされています。

こんな場所でおもてなしをされたら、旅の疲れも忘れてくつろげたことでしょう。後ろに見えるのは大濠公園の池ですね。

展示館では遺構や大陸外交の歴史、交易品などが見られます。写真は10世紀の中国陶器。

こんなに文明が発達したというのに、食器の形って今と何一つ変わっていないんですね。この時代で器の形がすでに完成されていたことに驚いてしまいます。

日本で最初に発見されたトイレ

鴻臚館では、わが国で最初に古代のトイレが発見されました。

その土中からでてきた植物の種や花粉、魚の骨などから、古代の人々が川魚や調理が不十分な肉などを食していたことや、お腹を壊したときに瓜の種を飲んでいたことが推定されています。

冷蔵庫やお腹を壊したときに飲む錠剤などもちろんない時代ですから、瓜の種は貴重なものだったと想像します。

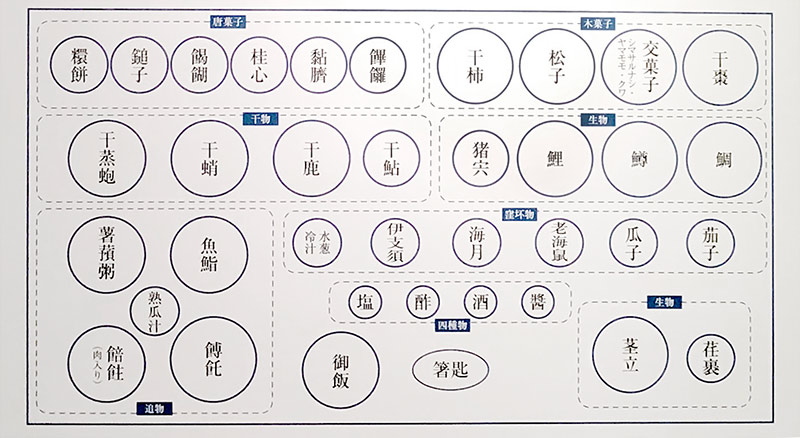

その発見されたトイレから、当時、鴻臚館で食べられていたお料理を再現したがこちらです。

1000年以上の前の土からこんなことまでわかるなんてすごいです。しかも、今私たちが食べているものとそう変わらないです。

福岡城跡内に鴻臚館があると予言していた人物

余談ですが、実は鴻臚館は江戸時代、現在の博多区下呉服町付近にあると考えられていました。

それに対し、大正末期に異議を唱えた人物が、九州帝国大学(現在の九州大学)医学部教授だった中山平次郎です。

平次郎は大がかりな発掘調査はせず、万葉集の古歌をヒントに古代の瓦や中国陶磁器を福岡城内で採集し、福岡城内説を唱えたそうです。

インターネットがない時代、古歌だけをヒントにこの場所に鴻臚館があると答えを出した平次郎。大変頭の良い方だったんですね。ただ、残念ななことに、彼が生きている間にその説が立証されることはありませんでした。

時代は大正から昭和へ

球場写真参照:サンケイスポーツ記事より

今の鴻臚館ができる前、ここはプロ野球本拠地、『平和台球場』だったのですが、1987年、球場の改修工事中に遺跡が発見され取り壊しが決定。翌年から発掘調査が始まりました。

すべての発掘調査が終わった後埋め戻され、現在は公園広場となっています。

中山説は彼の没後30年以上経って、ようやく裏付けられました。もし平次郎が生きている間にそれを知ることができていたら、さぞ喜んだことでしょう。

鴻臚館跡展示館の感想

鴻臚館のある場所は、福岡城跡内でもありますので、平安時代から江戸時代にわたりここが重要な場所であったことは間違いありません。

こじんまりとした展示館ですが、受付の人曰く、歴史好きな方たちには人気の場所のようで、はるばる東京から見学に来る人もいるそうです。

大人向けの展示室ですが、興味のある方は訪れてみてください。

鴻臚館跡展示館へのアクセス・基本情報

- 鴻臚館跡展示館

- 福岡市中央区城内1(舞鶴公園内)

- 電話:092-721-0282

- 営業時間:9時00分~17時00分(入館は16:30まで)

- 入場料:無料

- アクセス

市営地下鉄「赤坂駅」下車、徒歩7分、

西鉄バス「平和台鴻臚館前」「赤坂3丁目」下車、徒歩7分 - HP:福岡市文化財の鴻臚館跡ページ

- トイレ:館内にあり

駐車場案内

鴻臚館へ車でいくなら舞鶴公園第一駐車場が近くておすすめです。

| 駐車場 | 利用期間 | 時間 | 1時間 |

|---|---|---|---|

| 第1駐車場 (68台) |

4/1~10/31

11/1~12/29 |

5:30~2:00

6:30~19:00 |

150円 |

| 第2駐車場 (71台) |

4/1~9/30

10/1~3/31 |

8:00~2:00

8:00~19:00 |

150円 |

| ※12/29~1/3は閉鎖 ※出庫は24時間可能 ※障がい者(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者)が運転又は同乗する車は免除。 | |||